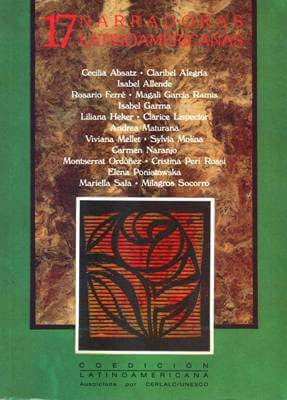

Norma Rosa García Mainieri –conocida en las letras guatemaltecas bajo el seudónimo Isabel Garma- (Guatemala, 1940-1998). Historiadora, arqueóloga, investigadora, docente y escritora guatemalteca. Fundó el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Publicó, entre otros, los libros Cuentos de muerte y resurrección (1987) –que incluye el texto que leerán seguidamente-; y El hoyito del perraje (1994).

EL PUEBLO DE LOS SERES TACITURNOS

Para escribir se necesita tiempo.

En la soledad donde vivimos el tiempo es dinero.

Dedico este cuento a mi padre, gracias a cuya generosidad durante muchos años he podido ejercitar las herramientas del oficio y escribir.

El viejo y pesado autobús se arrastraba con fatiga por aquel camino polvoriento. Poco a poco se había quedado vacío. Al chofer le llamaba la atención el hombre alto y flaco que era su único pasajero desde Villa Camote.

—Oiga Don, ¿hacia dónde me dijo que va?

—A Santa María de la Bendición.

—¡Qué esperanzas, Don! De aquí a San Jerónimo no queda nada, pero ni siquiera un caserío. Hace rato que Santa María de la Bendición no existe, así que para encontrar una buena comida y una cama, mejor siga a San Jerónimo.

El hombre se levantó del asiento. Encorvado para no golpearse con el techo del autobús, se aproximó a la puerta:

—Pare y déjeme aquí, por favor.

—Mire Don, en una hora más estaremos en San Jerónimo. De aquí para allá le repito que no hay ningún pueblo.

El hombre abrió la puerta y sacó medio cuerpo afuera, obligando al chofer a parar bruscamente.

—Bueno Don, por lo menos no se vaya a apartar del camino, tal vez mañana lo recoja otro bus.

El hombre ya no escuchó estas palabras. Engullido por la oscuridad, desapareció en el camino.

Día domingo en San Jerónimo. En el mercado se preparan las ventas desde las seis de la mañana, y en la plaza situada en frente de la iglesia, las comadres que asisten a misa se detienen a chismear quedamente.

Un sol titubeante va doblando poco a poco las inmensas sábanas de nubes.

Los choferes de autobuses tempraneros se toman la primera escudilla de atol en el atrio de la iglesia.

Lentamente, agrandándose conforme se acerca, aparece por la calle de la municipalidad una figura. Es un hombre tambaleante, de hombros encorvados y pelos hirsutos. Camina hacia el atrio de la iglesia, y al llegar allí, los murmullos cesan y todos lo miran con curiosidad.

Del grupo de choferes se desprende un vozarrón:

—¡Oiga Don, no esperaba volver a verlo.

El hombre se detuvo ante el chofer y éste le palmeó la espalda:

—Cuénteme qué le pasó aquella noche y entónese con un atolito.

Las manos temblorosas se extendieron ávidas hacia la escudilla de atol. La apuró de un tirón y se limpió la boca con la mano.

—Vengo de Santa María de la Bendición —afirmó con voz ronca.

El chofer lo miró con asombro:

—Pero Don, usté está loco. Santa María de la Bendición ya no existe. Dicen que hubo hace mucho tiempo un pueblo que se llamó así, pero de eso hace... ¿cuánto?... ¡bueno!... mucho tiempo.

El hombre miró cada rostro del corrillo que se había formado a su alrededor. Parecía que de un momento a otro se doblarían aquellas piernas escuálidas cubiertas por los andrajos que otrora fueran un pantalón.

—Estuve en Santa María de la Bendición —se palpó el pecho con una mano —tengo que hablar con el alcalde o con el cura de San Jerónimo.

Las manos siguieron palpándose el pecho, las caderas, buscando bolsillos y mensajes inexistentes.

El silencio era profundo. Las miradas bajas. Hasta las campanas de la iglesia tañeron lentamente mientras el desconocido caía al suelo y las gentes se alejaban con paso rápido y miradas furtivas a su alrededor.

Hirviendo de fiebre, el hombre se estremecía en la cama del único habitante del pueblo que lo había socorrido. Está hablando locuras —dijo el chofer más tarde en la cantina. Pero temblaba al acordarse de las vívidas y entrecortadas imágenes del pueblo que evocaba el desconocido—. Habla de las gentes como si las hubiera visto —contó—. De Don Leoncio y el cura Mercedes, y de otras cosas más, de lo que estaban haciendo.

Envalentonado por la inusitada audiencia para sus palabras, el chofer siguió hablando. Entre trago y trago y con periódicas miradas hacia la puerta por si entraba alguien inesperado, contó cómo el desconocido se levantaba de la cama para dar voces de mando:

—¡Para los milperos que trajeron las cinco redes llenas! Mañana mismo que traigan el resto de la carga!... ¡y el frijol también!... ¿O qué piensan que vamos a comer SI ELLOS NOS CERCAN POR MÁS DE UNA SEMANA?... Llamen a los encargados de los fosos, sólo han abierto seis y están señalados dieciocho... y el agua, ¡el agua es lo más importante! Podremos vivir unos días sin comida, ¡pero sin agua no duramos nada!...

Después de cada acceso —explicaba el chofer— vuelve a quedarse postrado, temblando de fiebre y de frío y con los ojos dándole vueltas cabal como si estuviera viendo a la muerte.

La cantina ya no parecía cantina sino tranquila casa de oración. Todos hablaban en murmullos, y con tímidas miradas de un lado al otro, reanudaron las conversaciones suspendidas dejando solo al chofer. Este apuró el último trago. Con los ojos enrojecidos y el paso tambaleante, se encaminó a la puerta.

La calle estaba oscura y silenciosa. A pesar de encontrarse completamente ebrio, caminó alejado de las puertas, fuera de las banquetas.

"Muy pocos lo saben —pensó— que el hombre está en mi cuarto y en mi cama, porque ¿cómo echarlo a la calle si tiene más cara de muerto que de vivo? ¿y si muere? ¿y si lo encuentran muerto? ¿qué voy a explicar? Van a creer que es mi amigo o tal vez que yo sé que él sabe, que estuvo allí, que lo vio todo."

Apuró el paso imaginando historias tenebrosas: ¡que el hombre había muerto! y entonces ¿cómo sacarlo de su cuarto? ¿a dónde lo llevaría? ¡o tal vez ya habían llegado por él y ahora esperarían a quien lo había albergado, a quien lo había salvado de caer en manos de la policía! ¡Pero qué estúpido he sido! —pensó— al fin y al cabo está loco y lo más probable es que se muera.

El aire frío que comenzaba a soplar le despejó más la cabeza que el miedo, y pudo abrir sin titubeos la puerta de la casa de vecindad donde vivía. Sigilosamente, temiendo por primera vez entrar a su vivienda, caminó despacio sorteando las latas pobladas de begonias y quiebracajetes situadas a los lados del corredor que conducía al segundo patio. Allí, al lado de la pila y cercano a los excusados, el cuarto aparecía silencioso y sombrío. Sacó la llave y con mano temblorosa abrió muy despacio. La respiración acompasada que escuchó desvaneció de golpe sus temores. ¡El hombre estaba solo!

Encendió una candela e iluminó la figura que yacía en el camastro. Unos ojos parpadeantes ante la claridad repentina recorrieron la figura que sostenía la vela en la mano.

—¡Vaya Don! ya está mejor —afirmó el chofer, colocando junto a la cama la única silla que había en el cuarto y sentándose en ella.

El hombre sonrió más con los ojos que con aquellos labios resecos. La mirada cuerda sorprendió al chofer, y levantándose para alcanzarle un vaso de agua, comentó:

—Creí que no saldría con vida.

El hombre incorporó levemente la cabeza y bebió con pequeños y lentos sorbos.

—Gracias —musitó— espero no causarle muchos problemas.

El chofer sacó dos panes de un canasto.

—Necesita comer, mi amigo. Sólo tengo pan y frijoles, pero eso no le hace mal a nadie, aunque si mi madre lo viera, seguramente lo levantaría a puros caldos y atoles. Ha estado a punto de morirse, ¿se da cuenta?

Puso los panes en un plato de peltre y los colocó a un costado de la cama:

—Vamos, coma. También le puedo calentar un poco de café —encendió una pequeña hornilla de gas y colocó encima una jarrilla.

El hombre se había incorporado y masticaba lentamente.

Con los ojos brillantes de curiosidad, el chofer, sentado otra vez a un lado de la cama, le preguntó atropelladamente:

—Oiga, Don, no es cierto que estuvo allá, ¿verdad?

Las mandíbulas del hombre se detuvieron.

—Estuve en Santa María de la Bendición. Trabajamos mucho. Vi a Don Leoncio y al Padre Mercedes. Todo estaba listo... sin embargo, todos murieron, todos... yo estaba allá y trabajamos mucho, hasta los niños... —soltó el último trozo de pan y su mirada comenzó a extraviarse.

El chofer se inclinó sobre él y casi le susurró la pregunta:

—Su nombre, dígame cómo se llama o su apellido siquiera...

Con aquella terrible mirada fija, la cabeza que surgía de un cuello envarado, tieso, respondió:

—No me acuerdo... no me acuerdo... pero, estuve allí y lo vi todo, ¡todo! Se había preparado la aldea. —Si Santa María de la Bendición cae —decían todos— ¡caerán una tras otra las líneas de defensa contra el enemigo! y cavamos fosas y preparamos trampas, colocamos vigas y había agua y alimentos. ¡Yo estuve allí! —jadeó el hombre— y vi todo. Llegaron... lo primero que querían era información, quien les mostrara los caminos y atajos hacia los otros pueblos —el hombre tosió, y aquel cuello tieso, con las venas hinchadas, parecía negarse a la tos, al jadeo, a hablar más.

—¡No hable recio, por favor! —el chofer lo tomó por los hombros y se acercó a su rostro:

—¡Será mejor que eso lo oiga sólo yo! porque para este pueblo, Santa María de la Bendición no existe y usted está loco.

El hombre cerró los ojos, contrajo la boca en un rictus doloroso y se desplomó en la cama. Con voz ronca y entrecortada, siguió hablando.

—Yo estuve allí cuando llegaron... primero agarraron a los viejos, los pusieron en fila y los acá... barón a bayonetazos... después las mujeres o lo que quedaba de ellas... algunas se negaron a separarse de los niños y los mantuvieron abra... zados y cayeron con ellos... ¡Hablen, cabrones! —les decían a los hombres— y no hablaron... enton... ces les llegó el turno a los niños... ¡yo vi esas manos crispadas, esos ojos impotentes en los hombres amarrados en hileras, mientras los niños se desplomaban poco a poco, sin llorar, sin moverse, sin acabar de entender qué pasaba!... —El hombre sollozaba.

El chofer también sintió picor en los ojos y luego el rostro mojado, pero aún así, abrió la puerta y espió el corredor hasta tener la certeza de no ser vistos ni escuchados por nadie.

—¡Desgraciados! —dijo en voz baja— con que así había sido. Ya no recordaba los meses, cuántos hacía desde que habían implantado todas aquellas disposiciones. Primero había llegado un destacamento de la catorceava zona militar, reunieron al alcalde, al cura y a los maestros de escuela:

—Con instrucciones del Superior Gobierno —había dicho aquel capitán presuntuoso— les informamos que de Villa Camote a San Jerónimo no hay ningún pueblo. Esos terrenos están desiertos, apenas habitados por coyotes —informó— así que lo toman muy en cuenta de ahora en adelante, si no quieren sufrir las consecuencias.

Y se cambiaron los mapas de la región, los anuncios de los transportes y los sitios de parada en el camino. Los parientes olvidaron a los parientes, y los domingos bullangueros que antes se llenaban de hortalizas y de flores cercanas, se volvieron domingos mustios, tristones, ocupados en ir a la iglesia en la mañana y a la cantina en la tarde. Y los parientes olvidadizos guardaron fotografías y recuerdos, abalorios y afectos en lo más profundo de los armarios y cajones. Nadie volvió a mencionar aquel pueblo ni a sus habitantes. Y no bastó que de la noche a la mañana cundiera la peste del olvido. San Jerónimo desmemoriado sufrió cambios. Primero los maestros, luego el encargado de correos, después el alcalde y el cura. Desaparecieron sin dejar rastros. Algunos pensaban que eso se debió a sus empeñosas memorias, que se habían resistido a olvidar...

La vida cambió para todos. Parecía que el recuerdo y el habla no podían separarse, y aquel pueblo habitado por seres taciturnos se convirtió en un fantasma del pueblo que había sido.

El chofer cubrió al hombre con una manta. Tenía fiebre otra vez. Mañana tendré que buscar al médico —pensó con angustia.

El chofer se limpió las manos sudorosas en el pantalón. Volvió a tocar suavemente el timbre casi al mismo tiempo que la puerta se abría y una mujer enjuta y malhumorada le lanzaba un ¡¿qué desea?! desabrido.

—Busco al Doctor —le respondió— que me disculpe por venir tan temprano, pero tengo un enfermo grave.

La mujer lo miró de pies a cabeza, calculando si tendría para pagarle al patrón la visita domiciliaria —voy a ver si ya se levantó —gruñó entre dientes.

Un leve temblor le subía al chofer de las ingles a la garganta.

El Doctor salió a la puerta amarrándose el cinturón de la bata:

—¡Ah! es usted— le dijo, como si lo hubiera estado esperando.

—Buenos días, Doctor. Tengo un enfermo grave. Tal vez usted me hace el favor de ir a verlo.

—¿Es algún pariente? —preguntó el médico, ajustándose los anteojos para verle mejor la cara al chofer.

—Bueno, si, no, no es mi pariente. Lo conozco, sí, bueno, lo llevé en la camioneta hace unas semanas, y al venir al pueblo se puso muy malo —dándose vueltas a la vieja gorra con las dos manos, el chofer lo miraba suplicante.

—¡Qué vaina! —pensó el médico, metiendo las manos en las bolsas de la bata. La cabeza calva sobre los hombros encogidos espió a ambos lados de la puerta: —espero que no se trate del hombre que vino al pueblo ayer— le dijo en voz baja al chofer.

—Sí, Doctor, es él, pero creo que se está muriendo. Por caridad, vaya a darle un vistazo.

—Ni lo sueñe. Lo mejor que le podría pasar a ese individuo sería morirse. Usted ya sabe las consecuencias, así que deshágase de él cuanto antes —con el rostro endurecido, el Doctor empujó con la puerta el pie que el chofer había apoyado sobre el umbral. ¡Viejo desgraciado! —gruñó éste— se ve que está cagándose del miedo.

Desalentado caminó lentamente, sumido en la zozobra del no saber qué hacer. —"Bueno, por lo menos le llevaré más comida —se dijo— "tal vez lo único que tiene es hambre y debilidad".

El hombre estaba sentado con la manta sobre la espalda. Levantó vivamente la cabeza cuando su protector entró en el cuarto con una bolsa en cada brazo. Ni la sorpresa de encontrar a su huésped levantado le quitó al chofer la expresión preocupada que reflejaba su semblante:

—Qué bueno verlo levantado —dijo, colocando las bolsas encima de la mesa y sacando de ellas una botella de leche, una caja de huevos, pan y mantequilla.

—Gracias a usted —respondió el hombre, intentando incorporarse completamente.

—No, no se levante. Traje más comida. Creo que usted no está enfermo, sino débil —explicó, encendiendo la hornilla de gas y preparando unos huevos —también fui por el médico, pero no quiso venir.

—Siento mucho causarle tantos problemas, pero creo que hoy podré irme. El chofer interrumpió los preparativos de la comida para mirarlo fijamente.

—Oiga, Don, o como se llame, lo único que quisiera saber es su nombre, si ya se acuerda de quién es. Porque ¿cómo es posible que sepa todo lo demás menos su nombre? Lo habló anoche, otra vez en medio de la fiebre y el delirio. Y gracias a eso tuve muchas certezas. ¡Con que los mataron a todos! ¿eh? sólo usted escapó y sin duda anduvo perdido por el monte durante todos estos meses. Pero ahora corre peligro. Por eso no quiso venir a verlo el médico, y debe cuidarse. No salir de aquí hasta cuando se reponga. Mientras tanto, yo le traeré comida y veré a dónde se puede ir después.

—No le quiero causar más problemas —la escuálida figura se puso de pie lentamente —creo que ya puedo caminar.

—No haga locuras, mi amigo. Es suficiente con las que habla. Siéntese y coma —el chofer desocupó una parte de la mesa, colocó dos platos con alimentos y mezcló café con leche en dos pocillos.

Comieron en silencio, aunque los pensamientos de ambos giraban alrededor de la angustia y el miedo, por el peligro que los acechaba y por aquellos que habían muerto, y a quienes no bastando con aniquilarlos físicamente, habían sido borrados de las palabras y el recuerdo, hundiendo a otro pueblo, vivo aún, en el letargo del existir a medias, del pensar constante, teniendo su turno en el desaparecimiento y el olvido.

Al terminar de comer, el chofer insistió nuevamente:

—¿Se acuerda ya de quién es? ¿De su nombre siquiera? Perdone, Don, pero si no me lo quiere decir por temor, está equivocado. Desde ayer hubiera podido entregarlo a la policía, así que no tenga miedo. Mi madre, mi única hermana y cuatro sobrinos vivían en Santa María de la Bendición, y tuve que olvidarlos. De vez en cuando se escuchaban rumores temerosos, como el que corrió acerca de la hediondera que se sentía en el camino, en los parajes cercanos a ese pueblo.

Guardaron silencio nuevamente. El hombre se detuvo la frente con ambas manos, pugnando por recordar. ¿A dónde había relegado su nombre aquella mente por momentos extraviada, pero en otros extrañamente lúcida? ¿Cuáles mecanismos de defensa le hacían olvidar quién era, quién había sido?, sin embargo, recordaba todo lo demás. En vano trataba de alejar aquellas imágenes. Volvían una y otra vez, y otra vez más. Levantó la cabeza y miró al chofer:

—No me acuerdo, y lo siento por usted. Entiendo bien lo que significa que me tenga aquí, pero si ya puedo caminar, me iré enseguida.

—No, mi amigo. Le llamaré así: mi amigo. Tal vez usted fue el único que vio a mis parientes vivos, así que en memoria de ellos, y porque usted quiso ayudarlos, quédese aquí hasta que esté completamente sano. No creo que alguien en el pueblo haya hablado, porque les enseñaron demasiado a olvidar rápidamente, y la memoria que se pierde por el terror es difícil de recuperar. Así que nada de salir a la calle. Acuéstese otra vez. Yo debo ir a trabajar aunque sea sólo en la tarde.

Limpiándose la boca con el dorso de la mano, el chofer se levantó. Un asomo de sonrisa apareció en su boca por primera vez desde su encuentro con el hombre.

—"Qué bueno regresar del trabajo" —pensó el chofer, estirándose al bajar del autobús y encogiéndose otra vez rápidamente al sentir la llovizna salpicándole el rostro. El cansancio y el frío lo hicieron caminar rápidamente por las calles oscuras. No era tarde. Apenas las ocho y el pueblo parecía un cementerio.

—"A pesar de todo hay valientes que salen" —pensó, observando al hombre encorvado que caminaba de prisa y mirando cuidadosamente a todos lados, como si huyese de algo o de alguien —¡Ese bruto! —murmuró reconociendo la flaca silueta— ¡no me hizo caso y salió! ojalá que no nos jodan.

Caminó más rápido, corrió casi, sabiendo que era peligroso. El hombre se dirijía al parque atravesando el atrio de la iglesia. Caminaba tan rápido que no podría alcanzarlo. El chofer se detuvo.

De repente, luces potentes iluminaron la espalda de aquel cuerpo que se encogió como una fiera acorralada:

—¡Comandante Abel!

Se enderezó volviéndose despacio, mostrando a las luces el rostro pálido en donde brillaban aquellos ojos lúcidos, serenos. ¡SU NOMBRE! ¡al fin recordaba su nombre!

Las ráfagas de ametralladora estremecieron los muros de la Iglesia. Mientras las balas rasgaban su carne logró asir el hilo escurridizo de su memoria:

—¡Comandante Abel!

Sintió cómo saltaba y caía. Eran demasiados impactos para un sólo cuerpo. Los huesos, los músculos, los nervios, quedaron destrozados, mientras la manifestación última, la más perfecta de aquella humanidad, se integró con la memoria cabal, completa, de su identidad y de su nombre, reconstruyéndose armoniosa y prístina en el momento final, mostrándole en segundos lo esencial de aquella larga cadena de días, meses años que constituyeron su vida.

—¡Coman...dan...te Abel...!

Comandante de la resistencia en el primer pueblo del cordón defensivo alrededor del nuevo territorio liberado por los revolucionarios.

Las luces se apagaron. Figuras fantasmagóricas retiraron el cadáver cuyos ojos conservaron una expresión límpida, serena. Lavaron la sangre. Se llevaron las armas.

—¡Aquí no ha pasado nada! ordenó el jefe de operaciones.

Adentro de las casas, los cuerpos insomnes se retiraron de las ventanas cerradas y volvieron a las camas. Ahora ya no podrían dormir. Los recuerdos habían vuelto... y había un testigo, uno sólo que lo vio todo a través de los ojos del hombre que acababa de morir.

Santa María de la Bendición, sus pobladores y el Comandante Abel habían recuperado su lugar en la historia.

Excelente historia, ¡gracias por compartirla!

ResponderEliminarNecesito pvp

ResponderEliminarCrea sala bot

EliminarOk

ResponderEliminarwasho

ResponderEliminar