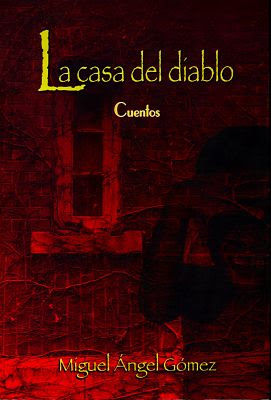

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ (La Romana, República Dominicana, 1958-2001). Poeta, narrador, doctor en derecho y docente dominicano. Fue uno de los fundadores del Círculo Literario Luciérnaga y del Colectivo de Escritores Romanenses. Perteneció a la denominada Generación de Escritores de los años ochenta. Publicó los libros Cuentos (en coautoría con Avelino Stanley, 1981); Sinfonía de quereres (poesía, 1986); Las manos de la muerte son de seda (cuentos, 1989); Veinte razones por las que te quiero, Scarli (poesía, 1994); Días difíciles (novela, 1995); La salvaje agonía de un niño (novela, 1996); y, Una mujer, un libro, un amigo y otras cartas (1999). Tras su muerte quedaron varios títulos inéditos, siendo publicado póstumamente el libro de cuentos La casa del diablo (2006) en el cual aparece el cuento que comparto con ustedes.

La casa del diablo

Pero la luz avanza a grandes pasos,

aplastando bostezos y agonías.

OCTAVIO PAZ

Comenzaban a soplar los primeros vientos de invierno. De noviembre se notaba la frescura en los árboles, en las aves, y hasta en el corretear alegre de los niños. Era jueves. Mi mamá, como siempre, afanaba en la cocina. Don Alfonso, en cambio, yacía rendido, dormido en un viejo mueble en una esquina de la sala. Ese día, todos estábamos en la casa. Roberto, no se cansaba ensayando la canción Yo soy así, de su inspirada imaginación, con una guitarra de fabricación mediocre que al raguearla soltaba un sonido parecido al de una lata desfondada. Lico Caco de Pulla, vuelto el diablo, maltrataba de mala manera, a puñetazo limpio, a La Barbie, y ésta, la pobre, quería tumbar la cama con unos gritos que se oían en el cielo. En la cocina estaba Chepe Cara de Piedra, importunando a mamá y jodiendo con tanta impertinencia, que Andreína decía éste es el colmo, muchacho, tú eres el colmo, y Chepe Cara de Piedra no sólo gruñía sino que parecía rebuznar como un burro arrecho, y después hacía todos los tipos de ruidos y muecas, y yo con el temor de que se fuera a derretir como un plástico al fuego porque entonces él se doblaba, se engarruñaba, y seguía a todo dar, gritando. Y en el otro extremo, Aurita la Loca, de las hembras la más grande, exigiendo, más rabiosa que un perro con hidrofobia, que le entregaran ya su almuerzo, y mi mamá espérate muchacha, espérate, que aún no está, y Aurita la Loca no entendía, y gritaba, insultaba, se retorcía en el suelo, se paraba, tomaba los trastes, los estrellaba contra el piso, luego los recogía y los estrellaba de nuevo, salía el patio, regresaba, y seguía gritando, y haciendo bulla, y buscando altercado con todo el mundo en la casa. Rocina, la más pequeña de las hembras, porque las hembras eran tres y La Barbie era la del medio, también gritaba, pero a ella, a Rocina, yo le decía que se callara, que se estuviera tranquila, y ella se quedaba quieta, quietecita, sí, así, y no fuña tanto muchacha del carajo.

Fue un 18 de noviembre del año 1980.

Tal como era mi costumbre, yo me encontraba en un lado de la cocina, escribiendo o tratando de escribir un cuento que ya me causaba dolores agudos de cabeza. La mañana, yo me la pasaba entera leyendo todo cuanto libro y periódico y revista caía en mis manos. Los devoraba con la rapidez y la destreza con que una fiera hambrienta devora a su presa. Pero desde que eran las doce del día, la obsesión por la lectura se me trasladaba, como por encanto, a un deseo patológico de escribir aunque fuera nada, de garabatear aunque fuera mi propio nombre en páginas que luego convertía en papeles de letrina. Escribía al margen de aquellos ruidos. Sin embargo, aquella mañana nada quería salir de mi bolígrafo. Nada. Aunque hice el intento una y varias veces. En el primer intento empecé escribiendo todo el comportamiento de la casa, el modo particular de cada uno en un estilo que implicaba la mayor crudeza, en un orden rigurosamente cronológico. Pero cuando había escrito la primera cuartilla, observé que venía violando impune las rígidas leyes que gobiernan el arte de escribir un cuento. Rompí furioso los papeles y empecé de nuevo. Pero me detuve en seco ante un golpe que me asestaron en la cara, cuando Lico Caco de Pulla trató de alcanzar a Chepe Cara de Piedra con un palo, en un maldito retozo que se hizo más que largo. Mi mamá trató de sofocar las llamas del pleito mediando entre los peleadores, mas ella fue quitada bruscamente con una patada de la que Lico Caco de Pulla no se arrepintió nunca, pues completó el par con otra patada que Andreína no contuvo, cayendo al suelo con las cuatro patas hacia arriba, la pobre, y con su rostro hoscamente encogido, como si con él quisiera simbolizar la impotencia de una madre ante un hijo ruin que en la calle huye a sus iguales pero que en la casa ruge como un león herido a unos viejos chochos y a unos pequeños que por ser más pequeños son más débiles. De esta forma inicié de nuevo el cuento. Dos cuartillas había escrito, cuando me vi forzado por segunda vez a colgar los guantes. En medio de los puñetazos y silletazos entre Chepe Cara de Piedra y Lico Caco de Pulla, La Barbie hacía temblar la casa con sus gritos ciclónicos, argumentando que le habían cogido no sé qué y que se lo buscaran, rápido, sino aquí se va armar la del diablo, decía, y estaba que puteaba a dos manos y decía azaroso a los cuatro vientos y gritaba, y las cuatro paredes de la casa queriéndose venir abajo, y nadie podía decirle a La Barbie que se callara, que se estuviera tranquila muchacha de mierda, cállate, porque entonces se quería tragar a uno, ni mi mamá podía decirle nada, ni don Alfonso, ni nadie, y entonces Tico, para seguir embromando la paciencia, le arremangaba a La Barbie otro trompón, dizque para que se tranquilizara, y entonces era cuando había mierda y puteos y azaroso no joda y gritos y escándalo y el diablo y su hermano. Aquí tuve que abandonar el cuento hasta que pasara la bulla, es decir, hasta después de las doce de la medianoche, porque incluso hasta esa hora ellos seguían haciendo grandes ruidos y guapeando y no aceptando pendejada de nadie porque nadie se atrevía a decirles nada.

Todo esto no era ni un tilde menor de ahí. El escándalo y la anarquía, armados de sus puntos y sus comas, asaltaban la casa desde el momento mismo en que se asomaban los primeros estertores que anunciaban la llegada de la aurora y concluían en el momento exacto en que los gallos entonaban los primeros cantos de la medianoche. Naturalmente, unos éramos más escandalosos, otros éramos menos, aunque todos decíamos que no lo éramos, quién, yo, te equivocaste. Apuntar con el dedo a alguien era como juchar un panal de avispas. Sólo Roberto se mostraba indiferente. Por él podían tumbar la casa y él mejor salía huyendo. Yo no me meto con nadie, decía, y planteaba que lo suyo era, en caso de que pretendieran tumbar la casa, cuidarse de que un bloque no le cayera encima. En una ocasión de las tantas que hubo, los muchachos rompieron todos los cuadros y bizcuices que servían de adorno, con unos juegos de pelota que diariamente improvisaban en la sala y en el comedor. Cada vez que Lico Caco de Pulla daba un batazo de línea entre dos, se llevaba por delante o un cuadro o un bizcuiz que, lejos de causarle preocupación, le provocaba histéricas risas que luego sofocaba con dificultad. Lo primero en destruir fue un lindísimo cuadro de pintura al temple, en el que el Gran Poder de Dios aparecía con un solo ojo y un solo oído, como enseñanza de que Él lo ve y lo oye todo. El Gran Poder de Dios, con el impacto de la pelota hecha de trapo, rodó como un chele viejo por el suelo, y se hizo añicos, y Roberto no dijo siquiera esta boca es mía, al contrario, siguió parco tocando su guitarra para la que no tenía muy buena cabeza que digamos, pues llevaba ya unos años largos practicando, y no sabía hacer más que Reloj no marques las horas, y no muy bien que digamos, pues se equivocaba más veces que las que no, dando muchas veces un si bemol en lugar de un do sostenido mayor. Pero Roberto tenía fama en eso de cargar por mucho tiempo obsesiones incurables. Yo no me explico, decía Chachón el Mulo, aquí sí que no nos parecemos tú y yo, y agregaba que yo no sirvo para embromar tanto tiempo con una misma vaina, entiendes, yo si no voy a salir con una cosa, la dejo, la dejo a la carrera. Y en realidad la dejaba, pues Chachón el Mulo había sido casi de todo, entiende, yo fui karateca durante un año, más tarde se inclinó por el ciclismo sin más fruto que la decepción, después cambié para el fútbol, comprendes, y ya antes había sido baskebolista, practiqué lucha libre en la cuadra de Relámpago Hernández, fui volibolista... ah, también levanté pesas...

En verdad, cada cual tenía en casa su qué sé yo porque cierto era que mi actitud constituía una extraña incógnita sin despejar. Era un misterio, decían. Yo me pasaba las horas muertas escribiendo. En casa veían eso, y a nadie le importaba que yo no hiciera ruido ni molestara a nadie. "Y qué será lo que Camilo tanto escribe", murmuró una vez Andreína. Yo la oí pero no le respondía nadita, no sé por qué, sí, creo que debí haberle dicho que yo no hacía más que pretender recoger en un cuento todo el comportamiento de la casa, la forma de ser de cada quien, descifrar los pleitos y darle forma concreta a la bulla y a la malacrianza y plasmarlos en esta página, sí, en esta, usted ve todo esto que está aquí (y voltearle la página por todos los lados)... bueno... aquí está inserta la idiosincrasia de esta casa, por si Chepe Cara de Piedra o Lico Caco de Pulla o La Barbie o cualquiera de nosotros trataba de mentirle a la posteridad. Pero en honor a la verdad, no era tarea fácil hacer todo eso. Describir los escándalos de don Alfonso era como pretender alcanzar la luna con la mano. Don Alfonso era el viejo más mañoso que yo hubiera visto en toda mi vida. Sus garatas eran sólo en la madrugada, después que todos nos acostábamos. Cuando se percataba de que dormíamos, comenzaba a echar por esa boca sin dientes que para qué te cuento. Primero arremetía contra nosotros los más grandes, acusándonos siempre de haraganes, estos vagos, decía, no quieren saber de trabajar, y por ahí se iba, vociferando contra Roberto y contra mí, mintiendo que todo el mundo conseguía trabajo menos nosotros. Después que nos dejaba aturdidos de bochornos, el viejo la emprendía contra los demás muchachos, diciendo que no sabía cómo diablos se las van hacer ustedes cuando yo me muera, ustedes sólo quieren vivir jugando. Desde el aposento oscuro, yo sentía sus alaridos cuando añadía que nosotros en la casa no queríamos hacer absolutamente nada, y cuando yo creía que había sido abatido por el sueño, arreaba contra Andreína, pobre madre, tanto que afanaba y sufría por nosotros, y tan nada que la considerábamos, le arrancábamos la vida a pellizcos, y algunos, como Chepe Cara de Piedra, como Tico, como Aurita la Loca, hasta la puteaban y la amenazaban con darle dizque una camisa de palos, después que le arrojaban una lluvia de coños, qué cojones tienen, si fuiste tú que me tuviste nueve meses en el vientre, pégame para que tú veas. Pero mentira. Mi mamá sólo sabía decir eso, y nada más. Lico Caco de Pulla era en la casa un león, por lo que había que dejarlo quieto, sabe, yo no voy lejos para darle un trompón a cualquiera, decía. Yo sentía lástima por mi mamá, la pobrecita, que ni de noche tenía descanso porque entonces comenzaba el viejo ese de mierda a no dejar dormir a nadie con sus malditos pleitos. Tú eres la culpable de que ellos sean malos, voceaba el viejo, por apoyadora, ellos están así por ti. A Chachón el Mulo era el único que don Alfonso defendía, es el único digno de admirar decía, y Roberto veía la razón de esa defensa en que Chachón el Mulo trabajaba, si yo trabajara, decía, y en realidad, por Chachón el Mulo a don Alfonso nunca le faltaron sus cajas de casinos, ni los domingos le hizo falta un peso para jugarlo de quiniela, y no sólo al viejo, sino que a Andreína Chachón el Mulo sabía atenderla en cada quincena. Chachón el Mulo era el niño bonito de la casa, decía Roberto, ah sí, protestaba Roberto, como a él nunca le falta un pantalón o una camisa sin lavar ni planchar... si yo estuviera trabajando... Mas Andreína nunca vio la diferencia, yo los trato a todos igual, decía con cierto dejo de timidez.

Conforme a mi costumbre, un día me acomodé en el rincón de siempre en la cocina para ver si concluía el bendito cuento ese. Todo en vano. La algarabía que había en la casa me hacía recordar sin nostalgia los vientos huracanados que se pasean por nuestra geografía en agosto o en septiembre de cada año. Eran escaramuzas como las que se armaban entre perros en barrios de gente pobre. Esta vez tampoco pude pescar la concentración. Se trataba de lo mismo de siempre. Mi mamá repartiendo la comida. Lico Caco de Pulla, deshidratándose vomitando obscenidades a borbotones y repartiendo golpes a todo el mundo y Chepe Cara de Piedra, con una hemorragia incontenible de coños mientras Aurita la Loca y La Barbie se derretían en gritos. Sólo tuve que hacer una sola cosa, dejar para después la construcción del cuento. Bien, esperé a que se acostara todo el mundo y me senté de nuevo con la idea de ponerle punto final a mi trabajo. Sin embargo, nada me salía de la cabeza, nada. En verdad, a esa hora, a las doce de la noche, carecía siempre de imaginación. Como no tenía sueño ni gana de escribir, desconcertado, qué hice, que guardé el lapicero y los papeles, y me puse a leer una interesante novela de William P. Blatty, hasta que al sueño se le antojara de hacerme preso. Leía donde Sharon le entregaba a Chris el Estudio sobre la adoración al Demonio y relatos de fenómenos ocultos que le había dejado Mary Jo. Unos segundos después, comenzó a rendirme el sueño, precisamente cuando leía al final del capítulo, que el libro sobre la adoración al demonio se había esfumado misteriosamente de la mesa donde lo habían dejado. Me acosté vencido por el sueño pero siempre que me iba quedando dormido me empezaban pesadillas, cuando soñaba que sentado en el lugar acostumbrado leyendo la novela de Blatty, el diablo me asaltaba y me arrebataba con saña la obra, y yo despertaba sobresaltado chigueteando espasmos de miedo por todas partes, con los vellos encrispados como un chivo con miedo, y con el corazón que se me quería salir del pecho, tan impetuoso, que jamaqueaba la cama como con la fuerza de un caballo. Todo esto se repitió varias veces durante el sueño. En una, me levanté y observé mi reloj de pulsera y vi que eran exactamente las dos de la madrugada. Intentando aprovechar la presencia del insomnio, me senté para tratar de concluir el cuento, y fue ahí el gran problema: Don Alfonso se levantó frenético y, vuelto un demonio, encendió la mecha del escándalo, estos maricones, voceaba, y decía que ni dormir tranquilo lo dejaban, apaguen esas luces, seguía diciendo como si estuviera el diablo encima. Yo entonces apagaba la luz para ver si él también apagaba su bulla, pero no, él seguía como una bocina corrida diciendo por esa boca sin lavar todas las cosas que le venían en gana. Mientras él voceaba, yo me mantenía sereno y callado, no por miedo ni por pena, sino para que en caso de alguna recaída no se dijera lo que se dijo cuando sufrió el derrame cerebral. En esa ocasión, se dijo que el culpable había sido Roberto, por unos golpes que éste le había dado a Ladislao. Roberto era muy andariego y llegaba a la casa siempre con la caída del día, muertecito del hambre, según decía. Un día, Ladislao lo dejó sin comida. A Ladislao le fascinaba ponerle la mano a lo que no era suyo. Todo lo ajeno se le pegaba en las uñas. Si alguna comida o algún dulce lo guardaban en el losero, Ladislao hacía así, relojeaba para todas partes y si él veía que nadie lo miraba, a seguidas le hacía out. Después, el afectado se cansaba de preguntar quién diantre se comió mi comida. Todo el mundo decía que no sabía. Pero Ladislao iba más lejos: más serio que un santo, decía que él ni siquiera había visto comida ahí, yo, es más, yo no venía aquí desde hacía mucho rato, así que apunta para otro lado. Roberto, que según él había perdido ese día la paciencia, agarró un bate treinta y tres y haciendo swing al estilo de Ricardo Carty en sus mejores tiempos, se lo dejó caer varias veces, Ladislao, el pobre, queriéndose morir, y Andreína, con las manos en la cabeza, ahogándose y queriéndose volver loca. Don Alfonso no estaba en la casa (fue Dios que no estuviera), pero al llegar dos horas después y ver a Ladislao en esas condiciones, sufrió no sé si un shock o un no sé qué, que le valió su ingreso en un hospital. Cuando todo el mundo creía que un mes más tarde le darían de alta, su estado de salud empeoró en medio de un derrame cerebral que lo condujo hasta la puerta de la muerte.

Escribir un cuento en casa era más difícil que conseguir un empleo en aquellos tiempos. Recuerdo una ocasión en que tuve que aventarles el pecho a los muchachos. Como había caminado mucho ese día en busca de un trabajo que no conseguí, me sentía estropeado, más cansado que un buey desyuncado. No era mi costumbre acostarme antes de la medianoche, pero como no soportaba los estragos de la caminata del día, muerto del sueño y de cansancio, me fui a la cama a eso de las once de la noche. En cuestiones de minutos, empecé a respirar lento en mi sueño profundo y reparador. Pero a estos muchachos no los soportaba ni el mismo diablo. Al cabo de un rato, comencé a sentir como que un gran terremoto amenazaba con no dejar en la casa piedra sobre piedra. Exaltado, me desperté frenético y entre dormido y despierto me tiré de la cama como un loco, a ver si me percataba de lo que ocurría, y vean ustedes, el pánico que me envolvía se hizo más agudo, cuando somnoliento aún, veía que las luces se agitaban prendiéndose y apagándose, y las distintas sombras reflejadas se ponían algunas veces verticales, otras veces se volteaban al revés y, en fin, me dirigí a la cama de los viejos y vi a mi mamá que sólo me miraba con sus ojos que ya no eran azules sino rojos, y a don Alfonso que roncaba como un chonchito en una pocilga. Aunque el miedo me consumía, intenté pasar hacia la sala, pero los alaridos se hacían más grimosos, por lo que deseché la idea del terremoto y pensé en la posibilidad de que estuviera cayendo un aguacero como en los tiempos de Noé, y al ver las luces que se agitaban, reforcé la idea del diluvio cuando pensé que las mismas no eran luces sino continuos relámpagos que se abrían paso en aquella noche tenebrosa, y cuando sentí de lleno los alaridos, volví y engordé mi presentimiento, pues pensé que dichos alaridos no eran otra cosa que truenos endiablados o, tal vez, alguna granizada apocalíptica sin precedente. Todo eso lo pensaba, pero como no me hallaba bien seguro de lo que pudiera ser, me acerqué a una de las persianas de mi aposento, y la abrí, y no pudo ser más decepcionante el chasco. Cuando metí los ojos por dicha persiana, no sólo que no vi rastro alguno de lluvia, sino que las señales que había eran de que afuera hacía siglos que no caía una gota de agua. Al verme en medio de una nueva encrucijada, intenté penetrar a la sala, pero como sentía un pánico terrible recorrí todavía ofuscado los distintos aposentos. Al concluir el recorrido, apunté que de los muchachos sólo Rocina estaba acostada y pensé ponerle punto final al cuento. Pero no pude, porque Rocina se retorcía como si luchara contra una gran pesadilla. Entonces sentí más pavor que nunca, pues me asaltó la sospecha de que Rocina podría sentirse infectada del mismo problema que tenía yo. Ajá, pensé, y le di unos cuantos toquecitos por un hombro para que despertara. Cuando abrió los ojos, se espantó perpleja y echó un gran chillido como de miedo y, sin que me inquiriera nada, se dejó caer sobre la cama como un cadáver tieso, y siguió, después, retorciéndose y engarruñándose como una araña cacata, y como la vi que después trataba de sofocar pequeños gritos entrecortados, le di otros toquecitos para que volviera a despertar y, cuando despertó, se tiró violentamente de la cama, y se puso recta como una vertical y, con los ojos crecidos, se quedó mirándome fijamente. Como la vi que se ahogaba en el pavor, la interrogué sobre la causa por la que se retorcía de ese modo en la cama, y me dijo que las chinchas no la dejaban dormir. Las chinchas, Camilo, me dijo. Las chinchas qué, le pregunté. Y me repitió lo mismo: las chinchas no la dejaban dormir. Pero cuando le pregunté que por qué se hallaba tan horrorizada al despertarse, me dijo que ella creía que yo era una gran chincha.

—Y ese ruido que se escucha, ¿tú no lo oyes?

—¿Cuál ruido? —me preguntó, azorada aún.

—Ese que se escucha en la sala.

—Oh... —balbuceó— son los muchachos jugando pelota en la sala.

Cuando miré la hora, en mi reloj faltaban sólo cinco minutos para completar la una de la madrugada.

Porque tan cortica

ResponderEliminarExselente me gustaria que comentaras mas de rus cuentos🤗

ResponderEliminarporque rus

EliminarEstubo rreeee buenas 🙄❤️❤️♓

ResponderEliminarMañana

ResponderEliminar