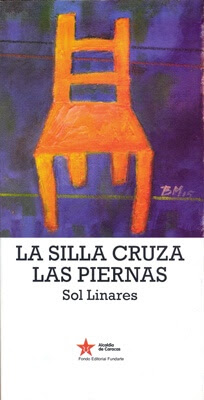

Para mí, una de las características más estupendas de la literatura es su versatilidad. Cada lector podrá siempre encontrar textos que se ajusten a sus gustos, que hablen de los temas que le interesan, con particularidades con las cuales se identifique y que tengan la capacidad de generarle placer, estímulo a la imaginación, y mucho más. Todos, en algún momento, hemos hecho –o recibido- recomendaciones de libros, y gracias a una de ellas tuve la oportunidad de leer a la escritora trujillana Sol Linares, una destacada voz de la narrativa venezolana contemporánea cuya escritura me cautivó por la multiplicidad de temas que aborda, su talento para utilizar el lenguaje, su fino uso del humor y la notable habilidad que tiene para hacer que me conecte con cada palabra de sus historias. Por todo lo dicho, hoy comparto con ustedes su cuento El pelo de Dudamel, perteneciente al libro La silla cruza las piernas (2015).

Cuento que se publica íntegramente, con la autorización de Sol Linares.

EL PELO DE DUDAMEL

FEDERICA RETRAJO SU ROSTRO, Miró el contenido de la caja que un joven quería venderle desde hacía pocos minutos bajo una fronda del parque. Era un muchacho común, de mirada ávida, cariado por un impecable nerviosismo. La chica miraba la caja sin poder decidirse.

—¿Por qué compraría yo una cosa tan inaudita? —Dijo.

—Es mágica.

—¿Me vio la cara de tonta?

—Si la agita, escuchará una música de esas raras que dan sueño.

Si se refería a la melodía que sale de una caja musical después de dar cuerda a la manivela, esto no lo parecía. Adentro de la caja, una maraña de pelo oscura, rizada y vigorosa dormía entre las paredes de cartón, aterida en una apretada irrealidad.

—Agítela —incitó el joven.

Federica obedeció, no sin sentir que tocaba a las puertas de un pulpo. Retrajo su mano apenas tocó los rizos. Tuvo la impresión de que aquella peluca estaba viva, tramada en el vórtice de una singular exaltación, como una burbuja llena de aplausos. Atravesó nuevamente la caja con su mano preguntándose si no sería esto un artificio para robarla. Pero ya era tarde. Los dedos habían penetrado la anudada y espesa cabellera, en cuyo fondo la esperaba el sentimiento de un arbusto despierto, anonadado, repleto de nidos. Fue en ese instante, para sorpresa suya, que de la profundidad de la peluca salió el verbo somnoliento de un oboe.

—Oh -susurró.

Si se trataba de una broma era bastante buena. Federica desafió al muchacho con una sonrisa aireada, examinando la naturaleza del truco en un rostro poco o nada intrépido. El joven lucía tan sorprendido como ella, aunque de modo mecánico. Indecisa, se mordió el labio inferior. Alargó el cuello ceremoniosamente —sobre todo para darse un valor visual ante el chico— y repitió la operación. Esta vez se desprendió el diálogo de un corno.

—¿Será posible?

El viento movió algunos rizos de la peluca, provocando el aliento dulce de un arpa que chocó contra la frente lisa y brillante de Federica. Antes de extinguirse le dio tiempo de embellecerla. Entonces Federica gimió mansamente. Si se hubiera visto al espejo juraría que su boca había escupido un encaje. Enyesó su conmoción con dos o más parpadeos, en las piedras que forraban el margen de las caminerías encontró lo que necesitaba para rendirse, con lo que decidió extraer la peluca de la caja. Hecho esto le dio vuelta, invirtiendo en ello extremo cuidado, no fuera que de esa peluca se cayera toda una orquesta. Cosa que ocurrió, de un modo taimadamente, porque un agudo pero tierno canturreo penetró la atmósfera del parque y de la peluca emergió el contenido de rasgados y sentidos violines. Poco a poco se abrió paso un violín en entera soledad, compungido, delirante, removido de algo, como un corazón arrancado y con raíces.

—Oh, por Dios—exclamó, como arrodillada—. Es el concierto para violín de Tchaikovsky. —¡Lo había escuchado tantas veces en la soledad de su casa, desnuda, masticando furiosamente chocolates rellenos de coñac!

Al violín lo acompañó el sol rojizo de la tarde, ardiendo sobre todo en la comisura de las hojas. Dijo el violín su aflicción, como diciendo por primera vez «soy el único violín que sufre». Dijo cosas que penden de un hilo, no la de un amor solazado sino la de uno incapaz de darse o aceptarse, la de un amor contenido para nadie porque nadie puede, así dijo el violín sus cosas cobardes, cosas de azúcar caliente, cosas de grito pisoteado bajo un poste de luz, de sábana rasgada, de alguien dolido que hace gárgaras y sufre. Un momento después entraba el resto de la orquesta elevándose como una gran ola: no, siempre estuvo allí, condenada a hacer todavía más grande el sufrimiento, el amor sin nadie. Lo acompañó hasta donde pudo. Luego el violín siguió chillando sostenidamente y a veces bajaba la voz para arrastrarse. Desojó uno a uno los pétalos de la rabia, hasta que quedó sólo la mancha de una profunda dulzura.

El espíritu desmayado de Federica confirmó al joven que su negocio llegaría a feliz término. La mujer dedicó a la peluca su más devota mirada delante de un muchacho que comenzaba a perder la paciencia.

—¿Cómo funciona? No veo conexión de baterías.

—Ya le dije, es mágica.

El precio que pedía por ella era bastante elevado, sin embargo Federica regateó, movida todavía por la incertidumbre de transar un fiasco. «No me está vendiendo un piano», dijo; «usted me está vendiendo una peluca». En el fondo se resistía a que su debilidad le saliera costosa. El desdeño que sentía hacia la música que sonaba en la peluca causó en el joven una predisposición a tomar lo que se le ofreciera, de modo que Federica pagó un precio muy por debajo de lo concretado, tras lo cual el joven desapareció atravesando un meandro del parque.

Una vez sola, experimentó un sentimiento acobardado. Temió haber sido estafada por su debilidad hacia Tchaikovsky. Sonrió, con la risa difusa de alguien que no merece un adagio. Parada entre dos hileras de lirios se animó a observar de nuevo el interior de la caja, por primera vez siendo dueña de un objeto para el cual no había nacido. Metió su mano en ella y la exacerbó, trayendo como consecuencia una estridencia nítida, nostálgica y estrujada, como la música de un estómago lleno de vientos y caricias. Algo parecido a una gaita escandinava amainó cuando Federica tapaba la caja y la guardaba en su bolsa de mano. Tomó el camino hacia la salida del parque, si se daba prisa podía llegar antes del anochecer a casa de sus amigos y compartir con ellos su fascinación.

Por primera vez en mucho tiempo se encontró disfrutando del crepúsculo, una luz tenue enduraznaba a los árboles, de pronto cogidos en la actitud de quien se prepara para dormir. Los lirios cerraban sus dedos y los papiros sostenían sus cabezotas desgreñadas cerca, siempre, de los farallones. Federica se sintió rosada, ligeramente, como un rosado atravesado por una pluma. Por donde quiera que posara los ojos había una fotografía esperándola, tal vez por esto no reparó en el hombre que, viniendo en dirección contraria, la interpelaba a distancia.

—¿Ha visto pasar a un joven por aquí? —vociferaba.

Federica entendió que se dirigía a ella cuando estuvo lo suficientemente cerca, haciéndose repetir la pregunta una o dos veces.

—Es un parque, señor —dijo—. He visto pasar a muchos jóvenes.

El hombre frunció el rostro en un gesto doloroso. Lo detuvo un paso indeciso y una cercana noción de fatalidad. Se tapó la cara con las manos y se fue en llanto debajo de ellas.

—Me han robado —dijo.

—¡Lo han robado! —Dobló Federica—. ¿Le han hecho daño, señor?

—Estaba sentado en aquella banca —señaló—. Jalonó tan duro de mí que cuando me levanté del suelo ya se había echado a correr.

—Qué raro, siempre hay cuidadores rondando.

Cuando el hombre dejó de llorar, era un hombre alto, dominado por una espalda curvada que lo hacía jorobarse sin remedio. Un sombrero gris aplastaba mechones de pelo cano y protegía a un rostro maduro y desvaído. Fundamentalmente los surcos de la frente componían en aquel rostro la señal de una profunda amargura, a la vez que intransigencia, sin que la corbata y el saco lleno de pelos de gato corrigieran su aspecto de champiñón. Las manos que lo habían escondido minutos atrás eran selectas, sus dedos finalizaban en arcos y, las uñas, levantadas ligeramente, no hacían sino exagerar esta impresión de dedos voladores.

—Qué he hecho —se oyó decir al hombre—. Qué he hecho.

—No se aflija —dijo Federica viendo que el hombre no se reponía—. Pongamos la queja. Afuera del parque hay una caseta policial.

Ante esta insinuación el hombre se trabó, y como viera que la chica amenazaba con arrastrarlo hasta la caseta, se la quitó de encima.

—Gracias, tal vez vaya por mis propios medios.

—¿Está seguro? Podemos intentarlo —meditó un instante, luego preguntó-: ¿qué le han robado?

—Nada que le incumba —dijo ásperamente el hombre y guardó silencio. Sacudió el sombrero contra las piernas—. Nunca lograré entender cómo es que nace un hombre grande y otro pequeño al mismo tiempo. Luego los pequeños no hacemos sino ver la luz de los grandes —se puso el sombrero—. Simplemente estoy perdido.

Dicho esto dio la espalda y se marchó. Federica escoltó al hombre con la mirada hasta que salió del parque y lo tapó la ciudad. Luego se dirigió a la parada. Tomó el autobús que la llevaría esa noche a casa de Lourdes y Rolando. Olvidó el incidente tan pronto recordó la peluca. Se preguntó si era apropiado mostrarla. Un objeto como aquel, así de ardiente e insólito, valía la pena exhibirlo. Además estaba cansada de ser el público de L. y R. en sus fanfarronerías. No había oportunidad en que Lourdes no sacara la obra completa de Mafalda que Quino le firmó en Buenos Aires, ni hablar de los monumentales volúmenes de la obra completa de Marx und Engels impresos en Berlín que Rolando luce en su biblioteca, todo a despecho de su condición monolingüe, cosa que no le impide leer en cada reunión el prólogo que hace el Instituto de Marxismo-leninismo intitulado Vorwort zur deutschen Ausgabe sin escupir.

Federica ardía en deseos de llegar. Esta noche patrocinaría un espectáculo. Ciertamente no encontraba solución al problema de no poder responder preguntas en relación al origen y autenticidad de la peluca; había cometido el error de comprarla sin saber a quién, por qué, de dónde. Tal vez inventara un cuento, una tienda árabe, un paquete enviado a su dirección, etc. De todos modos sus temores eran infundados. En casa de Lourdes y Rolando sobran objetos bellos de origen dudoso, al menos el robo de libros es una proeza común de la que estos amigos se jactan, siendo la anécdota que cobra más valor aquella que implica toda suerte de obstáculos de seguridad.

Bajó del bus en la Av. Cuatricentenaria, a esa hora todavía secuestrada por buhoneros y hortelanos. En la entrada del edificio llamó al interruptor. Rolando respondió en el quinto piso y oprimió el pasador eléctrico. El timbrado hizo ceder la rejilla principal. Federica atravesó el pasillo y subió al ascensor. En el apartamento, L. y R. rodeaban una mesilla servida con embutidos, vinos y salchichas. El televisor estaba encendido como un invitado molesto, a quien le prestaban atención de forma inusual. Federica colocó la caja en la mesada de la cocina. Llegado el momento, haría alarde de su nueva y extraordinaria adquisición.

—A que no sabes —dijo Rolando.

—¡Ha sido tan horroroso! —moqueó Lourdes.

Cuando el rostro de Federica se tornó lo suficientemente interesado, Rolando continuó:

—Robaron a Dudamel.

—¿A Gustavo Dudamel? —Federica entornó las cejas—. ¿El director de orquesta?

Ambos asintieron con la cabeza.

-Ay, Dios —exclamó, y se llevó a la boca una rebanada de salchicha—. ¿Cómo es eso? ¿Se encuentra bien?

—Yo lo vi demacrado —dijo L.— Todavía nervioso cuando dio la rueda de prensa.

—No me pareció —dijo R. —. Yo lo sentí tranquilo. Ha recibido mucho apoyo. Apenas hace unos minutos se pronunció el Director de la Orquesta Filarmónica de los Ángeles y la de Gotemburgo.

—El Ministro de Interior y Justicia —continuó L.— dijo que ya tenían identificado al hombre. Un violinista retirado —hizo una pausa—. ¡Se ve tan raro así sin pelo, Dudamel!

Federica tragó la salchicha sin masticar. Fue como tragarse un paraguas abierto.

—¿Sin pelo?

En ese instante, la imagen del Ministro de Cultura tomó parte en la pantalla del televisor. Eran imágenes de reposición, en la que se hacía acompañar por distintas figuras del ámbito cultural. Entre ellas resaltó el cráneo brillante del Maestro Abreu y algunos instrumentistas de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

—A esta hora —dijo el Ministro—, cuando son las cinco y media de la tarde, le decimos al país que ya tenemos identificado al sujeto que anoche, en horas de la madrugada, perpetró este hecho bochornoso para el país y para el mundo.

El sofá recibió el cuerpo crispado de Federica. Pasó de un estatus muerto a uno frenético. Saber ahora que había masajeado a un pelo con dueño le arrebató todo el vigor. Escuchó al Ministro hasta la palabra mundo. De ahí no supo más. La fotografía que mostró la pantalla denunciaba al hombre que había visto en el parque hace menos de una hora, el hombre del sombrero con aspecto de champiñón. La voz del Ministro se desvaneció. La voz de Lourdes, de Rolando. No sólo había comprado una peluca robada; había comprado el pelo de G. Dudamel. Además, ¡con cuánta bochornosa maestría lo había regateado! La salchicha bajó por el esófago. A menos de dos metros del mueble, sobre la mesada de la cocina, estaba el pelo de Dudamel. En efecto, era el mismo pelo rollizo, apretado y brillante del Director de Orquesta. Imaginó a Dudamel, ahora trágicamente calvo. Su cara lavada y blanca, como de leche, le asaltó por completo. En algún lugar de su conciencia fue mirada por unos ojos verdes y achinados.

Empezó a sonar la cuarta sinfonía de Brahms cuando, yendo a reponer más vino, Lourdes rozó la caja en la mesada de la cocina.

los sustantivos (las cosas) marcan una presencia que se hace notar ; pero hay demasiados, demasiados, demaciados adjetivos

ResponderEliminar