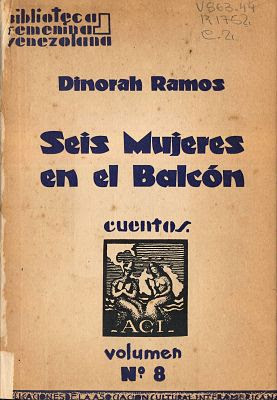

La historia que leerán en seguida es la realidad de muchos. Pese a lo mucho que se ha luchado y a las conquistas que se han logrado, las desigualdades todavía son parte de nuestras sociedades y de nuestras vidas. Seguimos estando separados por prejuicios que existen desde mucho antes de nuestro nacimiento, y que nos ubican en compartimientos etiquetados según nuestra nacionalidad, condición socioeconómica, religión, etnicidad, preferencia sexual, discapacidad, género... Y, con todo ello, la gente no desmaya. Hay quienes siguen denunciando la invisibilización de los más vulnerables, la injusticia cometida con aquellos que no pueden defenderse; hay quienes trabajan por brindar oportunidades, por sumar en lugar de restar; personas que han comprendido que es necesario demostrar cuán equivocados hemos estado, cuánto nos han fragmentado las concepciones de unos pocos y lo mucho que falta por andar en el camino de la verdadera inclusión. Una de estas personas, ya en las primeras décadas del siglo XX, fue la escritora venezolana Dinorah Ramos (Seudónimo de Elba Arráiz), cuya literatura da cuenta de las inequidades padecidas por las mujeres en razón de su condición femenina, así como de los agravantes sociales que las complejizan, como la pobreza y la falta de acceso a la educación, entre otros. Es por ello que me complace enormemente incluir en este blog otro cuento de esta gran narradora, un texto que conocí gracias a la siempre amiga Mariana Libertad Suárez, cuya lectura no nos permite quedarnos indiferentes: El puente.

EL PUENTE

Salvador hizo un último viaje trayendo en su carretilla los trastos que habían quedado en el otro rancho, y cuando llegó estiré los brazos, me pasé las manos por los cabellos revueltos y me dispuse a arreglar mi alojamiento del momento. Este puente levanta su monumental arcada de cemento en una urbanización llena de quintas elegantes y de árboles, árboles...

Al nivel del suelo, pasan automóviles veloces, de los cuales se oyen salir risas que cantan. En una de las quintas cercanas, un grupo de muchachas, tendidas en divanes, fumando cigarrillos americanos, se cuentan cuentos picantes. Una cargadora pasa con una niñita que luce en su cabeza un enorme lazo rosado. La niña camina con sus pasitos cortos y poco seguros. Con esa curiosidad insaciable de los niños, se queda mirando, con sus ojos puros e ingenuos, hacia abajo.

Abajo estamos nosotros.

No sé qué viento nos ha juntado aquí, a los que acabamos de mudarnos bajo este puente. Somos un rezago de humanidad. Ninguno de nosotros tiene el más ligero nexo de parentesco con los otros, excepto, naturalmente, los hijos que han venido; nos ha reunido un mismo destino oscuro, una misma falta de los más elementales conceptos de vida y de humanidad.

Recuerdo cuando mi hermana, mi padre y yo vivíamos en el campo. La madre estaba siempre regañándonos y dándonos de comer. Las gallinas y el cochino entraban en la choza y compartían nuestro plato de frijoles. De noche, me gustaba contemplar las estrellas reflejadas en el pozo cercano, y muchas veces soñé con cogerme una estrella, aunque fuera pequeñita, para mí sola. A veces parecía que las estrellas se me acercaban: era cuando los cocuyos volaban cerca. Estiraba mis manos hambrientas para alcanzarlas, pero siempre se me iban volando o se diluían en el agua negra del pozo. A mi padre se lo trajo la recluta, y nunca más supimos de él. Mi hermana y yo quedamos solas en el rancho, después de que mamá se vino a buscarlo. Cuando se nos acabaron los frijoles, resolvimos irnos las dos. Yo era todavía una chiquilla, pero mi hermana era ya una mujer formada y hasta hermosa. A los primeros pasos que dimos dentro de la urbe, la vorágine se tragó a mi hermana, la hermosa y fuerte mujer, como una torre, en que yo me apoyaba. Yo dormí varias noches en peldaños, al aire frío de la noche. A veces he trabajado en alguna casa de familia, pero prefiero esta vida errante e irresponsable. De noche, tendida en el suelo, contemplando en silencio las estrellas, me parece estarlas viendo reflejadas en el pozo negro, cerca de mi rancho.

Esta tarde, cuando veníamos Rosalía, Salvador y yo, nos detuvimos en una fuente de soda que queda cerca. En las mesitas, grupos de muchachas y jóvenes tomaban espumosos líquidos, a través de pitillos. Afuera, alineados, los esperaban los automóviles brillantes. El viejo Acisclo me ha enseñado a pedir, casi sin palabras, y delante de las mesitas colmadas de alegre juventud pude ejercitar una vez más sus enseñanzas. Me dieron un mediecito y tres lochas. Aquí los tengo, amarrados en un pañuelo sucio, cerca de donde queda el corazón. Más tarde iré con ellos a comprar cigarros para fumármelos uno tras otro, tendida en el suelo, mirando las estrellas. Todavía quedan restos de lo que comimos esta mañana, y si de aquí a la noche me da hambre, o Acisclo me pide algo, ya buscaré donde conseguir... Pero lo más importante, por ahora, es tenderme en el suelo, debajo del árbol que dá sombra a nuestra vivienda, y echar humo. Tal como las muchachas en el salón pleno de cojines, en la quinta cercana.

Acisclo, Salvador y yo constituimos un núcleo. Acisclo a veces sale a pedir limosna, pero últimamente la enfermedad lo ha ido relegando a una silla rota que apoya contra cualquier sostén: un árbol, una piedra, una pared... Las manos le tiemblan. Cuando come, la comida le chorrea por la barbilla y sus mandíbulas sin dientes se marcan a través de la piel estirada. A veces, nos cuenta a Salvador y a mí historias de cuando él fue soldado, y pasaba de población en población, atrás de un hombre de charreteras y sombrero de jipijapa. Son historias que casi no recuerdo. Cuando nombra a alguno de los hombres que marchaban con él, su voz se hace estridente, retumbante, como los bronces en las retretas de los domingos.

Ahora es apenas un remedo de humanidad, y sólo en un grupo como el nuestro puede tener cabida. Salvador, él y yo, nos hemos pasado mañanas enteras a la puerta de hospitales y asilos, mientras el temblor de sus manos parecía que iba a desbaratarlo, pero la puerta no se ha abierto. No tiene más apoyo que nosotros dos, y él es para nosotros algo así como un tallo.

Salvador no debe tener más de ocho o nueve años, pues todavía las encías no se le han llenado de dientes fuertes, dobles. Tiene una voz ronquita, divertidísima, que se le ha engruesado de tanto vocear los periódicos que vende. La primera vez que salió con una carretilla que le hicimos con un cajón y unas ruedas, se veía diminuto en la calzada inmensa. Parecía mentira que los enormes automóviles, los autobuses de dimensiones respetables, pudieran tomar en cuenta a aquella cosa mínima que caminaba por la calzada, y se pararan para no atropellarlo, siguiendo su paso pequeñito. Yo iba caminando por la acera, admirándolo. Su voz íntegra se difundía por la calle, y me parecía que no era el mismo Salvador de nosotros, el que compartía nuestras escasas adquisiciones. Por las tardes, Salvador siempre viene cargado. Trae a veces carne, a veces lechugas, pan, cigarros. Otras veces trae un hombre que busca en mí solamente una mujer fácil y barata. Yo me dejo llevar, pasivamente, y el hombre se va al rato dejándome dos o tres reales, que compartimos por mitad entre Salvador y yo. A veces vamos juntos al cine, pero a él no le gustan sino esas películas en que hay muchos tiros y el muchacho, rubio y de sonrisa contagiosa, siempre termina por salvar a la muchacha. Yo prefiero esas otras en que el muchacho es un hombre alto, moreno y de bigoticos, y la muchacha fuma cigarrillos en boquilla y mira con los párpados entrecerrados. Me gustan esas películas en que las mujeres aparecen siempre con vestidos largos...

Cerca de este puente hay una quinta en construcción. Salvador se ha ido acercando y ha entablado amistad con los albañiles. Hay uno, de potente tórax, que le ha dado permiso para que lo ayude a subir latas por una escalera. A la hora del atardecer, los hombres se han lavado los torsos desnudos en una pila que tienen detrás de la construcción, y el del potente tórax se ha venido hasta el puente con Salvador. En el único lugar encerrado que hemos podido acomodar hasta ahora, Rosalía, tosiendo, le dá de mamar al último de sus sietemesinos. Al vernos entrar, sin decir palabra, nos deja el camastro y se va con su hijo, a la sombra del árbol cuyas ramas caen en el río. Salvador curiosea por entre las rendijas de los improvisados tabiques, y me hace morisquetas que me hacen reír. El hombre, de cerca, exhala un fuerte hedor a sudor. Sonríe, mostrando los dientes. Me invita a una fiesta que están organizando para el sábado en una de las viviendas cercanas, y me ofrece venir a buscarme. Yo me quedo recordando las fiestas que ponían las muchachas que vivían enfrente de nosotros, donde estábamos antes. Las muchachas se peinaban los largos cabellos y los adornaban con peineticas rojas. Tenían un espejo dorado, sobre el cual habían puesto un ramo de flores de papel. En el espejo se reflejaban las parejas que danzaban, brillantes de sudor, y de vez en cuando yo entreveía el paso de las peineticas rojas... ¡Peineticas rojas! Quién tuviera peineticas rojas para mi cabello rebelde que el sol, el sucio y la falta de peine ha puesto amarillento, áspero, como yerba de sabana resecada por el verano...

Rosalía y Horacio viven juntos en el otro lado del cobertizo. Horacio trabaja de vez en cuando, pero prefiere pasarse los días íntegros sentado en una piedra, rasgueando la guitarra, mientras Rosalía lava ropa de casas ricas y tiende arepas. Rosalía tiene todos los años un muchachito, de los cuales unos se mueren y otros crecen flacos, raquíticos, sin atreverse a separarse nunca de las faldas maternas. Ahora viven Graciela, que es mi consentida, Yolanda, Gladys y el menor, Gustavito. Ella le pone a sus hijos los nombres que les ha oído a las niñitas que pasan por encima del puente, a esas niñitas rubias, con inmensos lazos rosados sobre sus cabecitas, que se quedan mirándonos con ojos límpidos.

Yo también iba a tener una vez un hijo. Cuando miraba las estrellas, me complacía imaginarme que esa vida que empezaba a aletear en mí sería con el tiempo una de esas hermosas muchachas que pasan, manejando un automóvil rojo, con la melena suelta al viento que la acaricia. O tal vez sería mejor que fuera un doctor. Un doctor de cara seria, de esos que pasan leyendo dentro del automóvil, con lentes para ocultar su mirada inteligente. Vendría a visitarme aquí, bajo el puente, y yo diría complacida a Rosalía, a Acisclo, a todo el que quisiera oírme:

—Mi hijo es un doctor...

Él apenas sonreiría con su cara seria, de doctor, pero los ojos le brillarían bajo los lentes gruesos. Apretaría contra su pecho un libro.

Pero tal vez haya sido mejor lo que pasó. Ahora, la hermosa muchacha cuya risa cantarina hubiera llenado de armonía la tarde apacible; el serio doctor de lentes de oro, que vendría a visitarme apretando un libro sobre el corazón, es apenas un resto informe que los estudiantes han guardado en un frasco, en un líquido amarillento, y un dolor suave, dulce, un dolor casi alegre, dentro de mí.

Cuando se encienden las estrellas, tengo ahora un nuevo entretenimiento: me pongo a pensar en cuál de ellas estará la hermosa muchacha de cabellos sueltos. Danzará, trenzando los pies sobre la yerba verde, y un perro ladrará tras ella. Será traslúcida, como una de esas figuritas de cristal que adornan los escaparates de las tiendas. Yo quisiera ser enorme, para acunarla entre mis brazos; pasar mis manos rudas por sus cabellos sueltos; alcanzarla, una a una todas las estrellas que yo siempre anhelé...

Una tarde llegó hasta nosotros un grupo de muchachas bonitas, bien vestidas. Nos congregaron a todos los que vivíamos bajo el otro puente, nos regalaron medallitas, y se pusieron a hablarnos cosas que no entendíamos. Yo nunca había oído decir que fue necesario que alguien se sacrificara por los pecados que nosotros cometemos. Yo nunca había pensado que todo lo que nosotros hacemos a diario, la serie de hechos de que está compuesto cada día, son pecados. Es pecado comer, es pecado fumar, es pecado acostarse a ver las estrellas... ¡Y qué es pecado? Todavía no logré aprender lo que quiere decir esa palabra, que oí esa tarde por primera vez. Nosotros nos mirábamos unos a otros con nuestros ojos extrañados. Las muchachas fueron reuniéndose más apretadamente, como asustadas. Se diría que tuvieran miedo de nuestros rostros huraños, de nuestros lenguajes toscos. Se fueron, con sus luminosas enseñanzas. Se fueron, con su concepto de vida desconocido para nosotros. No volvieron más.

El crepúsculo ha venido cayendo sobre la ciudad, y a lo lejos se pueden ver nubecillas de todos colores. Es la hora en que yo me tiendo en el suelo, porque un mago viene expresamente para encender, allá arriba, muy lejos de mí, los luceros, para que yo los contemple. El mago, entre sus vestiduras oscuras, me pica los ojos, para que yo admire su poderío, y parece desafiarme a que adivine en qué remoto rincón va a encender el próximo lucero. Los va encendiendo, uno tras otro, y a cada luz que se enciende su carcajada parece burlarse de mi muda contemplación. De pronto, es un reguero de lucecitas que puebla ya el cielo oscuro. El mago los ha encendido para mí, y ahora, con un dedo sobre los labios, me desafía a que adivine en cuál de ellos danza la hermosa muchacha de pelo suelto; en cuál lucero está, con un libro apretado contra el corazón, un doctor serio, de lentes de oro.

Los automóviles que pasan por el puente hacen estremecer el macadam. De uno de ellos parte una risa cantarina, que ha dejado escapar una muchacha de melena suelta, que el viento acaricia. El sietemesino de Rosalía se despierta y rompe a chillar.

De la mano de su cargadora, pasa la niñita rubia del lazo rosado. Va para su casa, en que una madre tierna la espera acogedora. Más tarde, con un dedito entre los labios, dormirá abrazada con una muñeca casi tan grande como ella. Ahora, con las gordas piernecitas cansadas, arrastra los piececitos calzados con zapaticos rojos.

El lazo rosado sobre su cabecita rubia parece una mariposa. Con sus ojos puros, claros, sin mancha, la niñita mira hacia abajo.

Abajo estamos nosotros...

Me fascinó

ResponderEliminaresto es mejor que un libro nopor

ResponderEliminar